面对全球水环境中喹诺酮类抗生素污染问题,北京大学环境与能源学院冀豪栋课题组提出了多种高效治理方案:一是开发了淀粉改性石墨相氮化碳复合光催化剂,通过淀粉的“牺牲模板效应”和“电子调控作用”克服了纯g-C3N4材料的固有缺陷,实现了对诺氟沙星的高效吸附(85%)与原位光催化降解(>95%),且循环使用5次后降解率仍保持95.3%以上,同时显著降低了中间产物的毒性,并结合DFT与LC-MS分析揭示了其三条降解路径;二是采用铁掺杂改性碘酸氧铋构建了压电增强活化过硫酸盐体系,显著提升极化电场强度,对氧氟沙星的去除率达87.3%,反应速率常数为0.0679 min⁻¹,兼具良好的稳定性和环境安全性;三是研制了Cu/Fe双金属材料CuO@Fe2O3用于活化过一硫酸盐降解氧氟沙星,其降解动力学常数分别为单金属CuO和Fe2O3的2.15倍和28.19倍,系统阐明了反应机理、降解路径及pH影响,为实际水处理应用提供了理论与技术支撑。这些研究为低成本、环境友好型抗生素污染治理提供了新策略。

本研究淀粉改性后,g-C₃N₄从“堆叠纳米片”转变为“多孔颗粒结构”,比表面积提升;带隙从2.76 eV窄至1.97 eV,可见光吸收范围显著拓宽;同时保留g-C₃N₄晶体结构,引入羟基等含氧官能团。吸附阶段(暗反应120 min)对诺氟沙星吸附容量最高达3.27 mg/g(pH=11时);光催化阶段(模拟太阳光60 min)降解富集的诺氟沙星,总去除率超94.8%;循环5次性能稳定。该研究提出的淀粉改性g-C₃N₄合成方法,既平衡了去除效率、成本与环保性,又为喹诺酮类抗生素污染治理提供了“吸附-催化”协同的新范式;未来研究将进一步拓展至实际废水处理、优化大规模合成工艺,并探索与混凝、膜分离等传统水处理技术的结合,推动成果向工程应用转化。

本研究通过两步水热法合成了微量铁掺杂(0.5wt%)碘酸氧铋BiOIO3,用于压电强化过二硫酸盐(PDS)活化,并表现出良好的污染物降解性能、耐久性,以及在复杂的水环境中的适应性。实验和理论计算揭示了压电强化PDS活化机理:Fe掺杂诱导BiOIO3的晶格畸变,同时增强了本征极化电场,并引入了 Lewis 酸位和氧空位。这促进了压电载流子在机械应力的作用下的高效分离,使得 Fe3+/Fe2+快速循环促进ROS的产生。降解途径和毒理学分析结果表明,力 / PDS 体系中的 Fe-BIO2 具有很强的 OFX 解毒能力。另外,LCA 分析揭示了该体系在相对低成本条件下具有良好的环境友好性。总的来说,本研究强调了Fe掺杂在压电强化PDS活化的内在机制中的关键作用,为开发一种经济高效的废水处理工艺去除难降解有机污染物提供了新的视角。

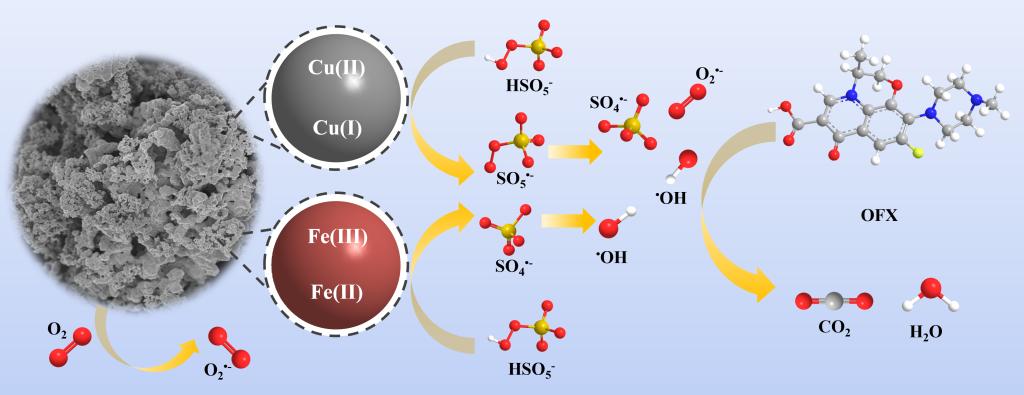

该研究证明了CuO@Fe2O3激活PMS降解OFX的卓越性能,在复杂的干扰条件下仍能保持较高的降解效率。CuO@Fe2O3/PMS系统降解污染物的过程涉及自由基和非自由基途径,碱性条件可促进表面羟基的生成,从而加速反应过程。基于LC-MS检测的降解中间体和DFT计算的Fukui指数分析认为C12(f 0 = 0.0645),N29(f -/f 0 = 0.0971/0.0536)以及N30(f -/f 0 = 0.0852/0.0457)在两种降解途径中更容易受到自由基攻击,形成小分子中间体。毒性评价表明,大多数中间体的毒性低于OFX,具有有效的解毒作用。表征和循环实验证实了CuO@Fe2O3出色的可重复使用性。

以上研究得到了国家自然科学基金资助项目(22576005,42377049),深圳市科技计划项目(JCYJ20241202125900002),2023深圳市可持续发展项目资助高等学校配套基金(20231121170027002)基金资助。第一通讯单位均为北京大学深圳研究生院环境与能源学院生态环境与资源效率研究实验室,通讯作者为冀豪栋助理教授,三项工作的第一作者分别为孙玮良(博士后),袁振曦(科研助理)和刘铭义(博士)。

DOI分别为10.1016/j.cej.2025.169032,doi.org/10.1016/j.cej.2025.169436和10.1016/j.jhazmat.2025.140037。